桐生の魅力を発掘、発信していきます

ー高崎経済大学 石井ゼミナールー

忘れてはいけない“祇園祭の本質”と

プラスに捉える変化

本町四丁目世話方 前行司 岸田さん

慣れ親しんだお祭りの運営側へ

生まれも育ちも本町四丁目で、本町通りに面する近江屋書店を代々家族で経営しています。子どもの頃のお祭りは昼間も賑やかで、夜も遅くまで八木節が鳴っていたのを覚えています。お囃子や御神輿など、お祭りは子どもの頃から自然と関わっていて身近に感じていましたね。15年ほど前まで県外で働いていて、実家を継ぐため桐生に戻ってきました。最初は助っ人で御神輿だけ担いでいて、本格的に世話方(祭りの実働部隊)として運営側に参加したのはその翌年です。子どもの頃から知っている顔見知りの方々が中心となっていたこともあって、世話方というお祭りを運営するコミュニティにもすんなり受け入れてもらえました。そこで立場も年齢も、今では出身も住む場所まで様々な人とお祭りに関して話せるようになりましたし、本当に楽しい経験ですよね。

死ぬ時も思い出すだろう天王番行司

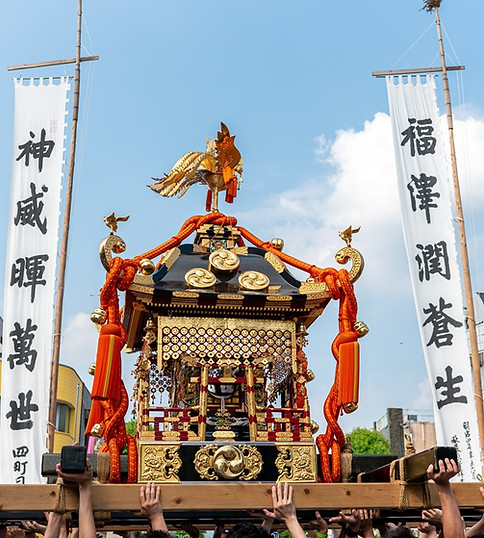

忘れられない経験といえば、令和元年に天王番行司をやったことです。当番町は1年ごとにずれるので、6年に1回しか天王番の行司は順番が回ってきません。なので、行司の誰もが天王番行司をやるわけではないんです。天王番を迎える年は美和神社の鳥居越しに初日の出を拝みにも行きましたし、祭り期間中は天気の心配に始まり全員が無事に終わって欲しいという思いに加え、緊張感や責任感が例年と比にならない程に強く、その分ほぼイメージ通りに終えられた時の達成感は格別でした。死ぬ時も天王番行司をやったことを思い出すんじゃないでしょうか。もう一つあげるとすれば世話方に入って間もなく、迎え番(天王番を翌年に控えた年)だった当時の行司から祗園祭に関連する新聞形式のパンフレット作成を任されたことも印象に残っています。あの頃は私自身も意味など分からずにいたことも沢山あったので、時間をかけて一から分からない用語を色んな人に聞いて回りました。その作業を通して得られたものはとても大きかったと思いますね。何か一つでもこだわってみるとお祭りは凄く面白いし、違った見え方がするようになりますよ。

%E7%B8%AE%E5%B0%8F.jpg)

祇園祭って何だろう?

変化したなと思うのは「夏の暑さが尋常じゃなくなったこと」、「お祭りに来る人は増えたけれど世話方の人数は減ったこと」、「価値あるものを使っていこうという意識が強くなったこと」などです。人口も多く景気が良かった昔とは違い、人手不足や桐生におけるいくつかの祭りが統合した経緯の中で、関係者は「祇園って何だろう?」とより深く考えるようになったのかもしれません。生きていくことが今より難しかった時代に始まったお祭りを、子どもの頃とは違う感覚で捉えるようになりました。でも、形は変わっても根底にあるものは一緒だと思います。日々の当たり前のことは当たり前じゃないし、一人では何もできません。祇園祭が300年以上続いてきたことは凄いことで、これからも繋いでいくことが大事だと思っています。

キーワードは「不易流行」!

人手不足はどこのお祭りでもそうなっていますよね。その中で、形を変えざるをえないものもあるけれど、本質を忘れないで形を変えてでも続けていく。「不易流行」という考え方ですね。お祭りは観光の目玉にもなりうるし、扱っているものにも文化財的な価値があるものです。だとしても、桐生市全体で支えていこうとしなければもう持たないとも思います。運営のための資金や統一されたルールは必要になりますが、危機感を皆で共有して門戸を開き、手伝ってくれる人を集めていくのが今後の一つの方向ではないでしょうか。

【取材・文 福井 25/7 (一部写真は岸田様にご提供頂きました)】